张友渔:为民主法治奋斗终身的法学家

作者:陈国平 支振锋 编辑:赵保君 来源:人民代表报~代表08版 发布时间:2023-05-24

1986年,张友渔(右一)在全国人民代表大会上发言。

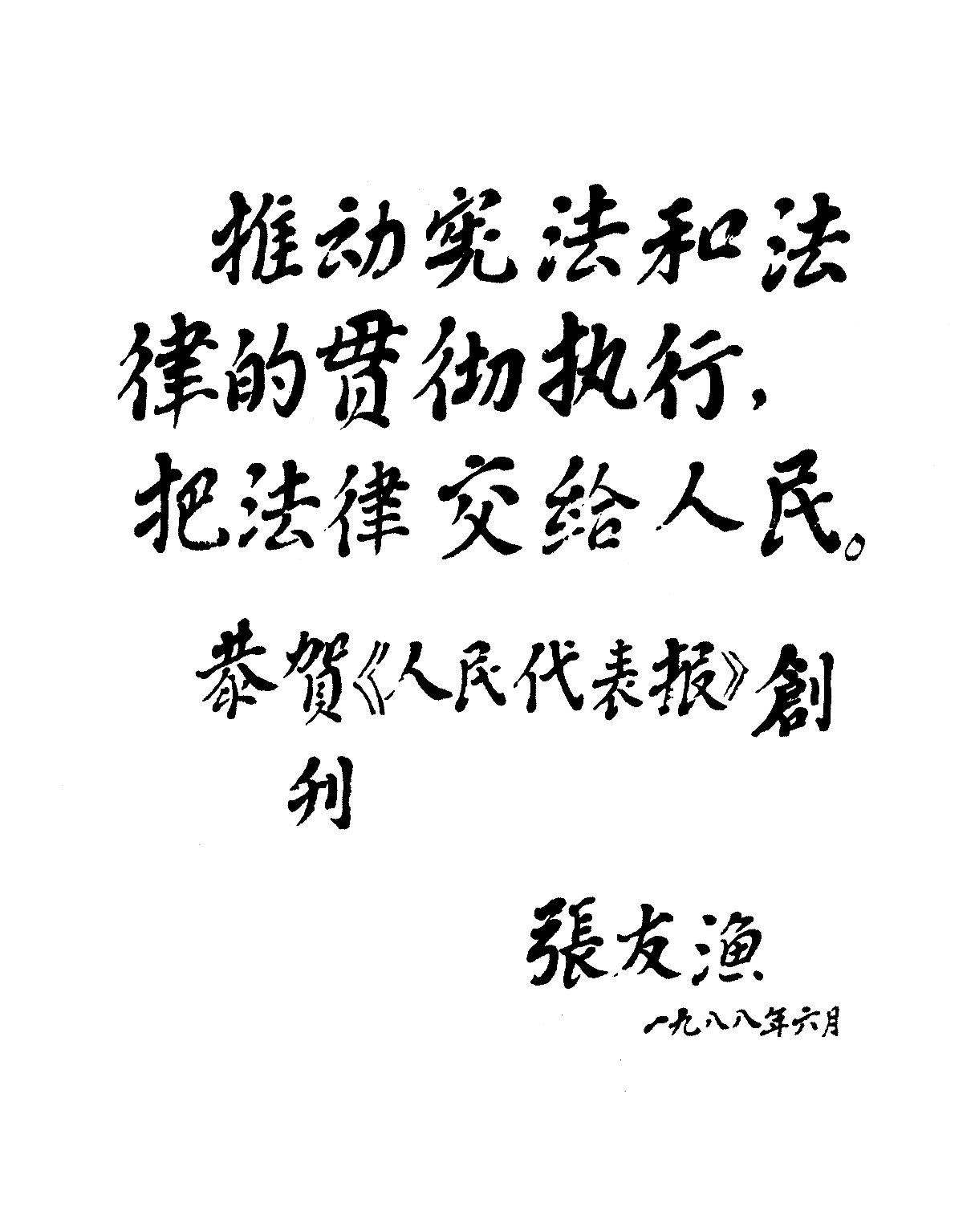

1988年6月,张友渔为《人民代表报》创刊题词。

张友渔(1899—1992),原名张象鼎,字友彝,山西省灵石县人,杰出的马克思主义法学家、著名的新闻学家、政治学家和国际问题专家。毕其一生,他都始终不渝地信仰马克思主义、宣传马克思主义、践行马克思主义,紧跟中国革命、建设和改革的时代步伐,笔耕不辍,著作等身。特别是改革开放以来,他坚持以马克思主义为指导,参与国家立法工作,宣传现代法治理念,精研法学理论,撰写大量马克思主义法学文章和著作,为中国特色社会主义法治事业的发展作出了突出贡献。

宪法探索:“把人民的权利交给人民”

新中国成立后,张友渔在参与制定多部宪法的过程中贡献卓著。1954年,我国第一部新宪法起草工作开始,受彭真任命,张友渔、胡绳、钱端升、周鲠生等人成立小组,就起草宪法提供意见,张友渔在起草委员会中担任副秘书长,为顺利制定出新中国成立后的第一部根本大法作出了重要努力。

1980年9月,宪法修改委员会成立秘书处,胡乔木任秘书长,张友渔、胡绳等担任副秘书长。在新宪法的制定过程中,他总是认真负责,始终坚持实事求是的原则,强调宪法应当与现实情况相符合,与国家需要相适应,从而切实保障人民权利,推动发展社会主义民主和健全社会主义法制。

“八二宪法”公布施行后,张友渔评价其为“我国最好的一部宪法”。他认为,这部宪法统一了新时期下党的正确主张和全中国人民的共同意志,尤其是确立了“党领导人民制定法律,党在宪法和法律范围内活动”的党法关系原则,是从实际出发的、具有中国特色的、适应社会主义现代化建设新情况的好宪法。

在1984年5月发表于《法学研究》的《新中国制宪工作回顾》一文中,张友渔围绕如何制定一部完善的、从中国实际出发的社会主义宪法这个重要问题,他总结出三条重要经验。

20世纪80年代,改革开放的春风吹拂神州大地,恢复对香港和澳门行使主权正式提上日程。自1985年6月担任香港特别行政区基本法起草委员会委员起,在五个年头的起草过程中,张友渔一直以饱满的爱国热情、全力以赴的精神和严谨细致的作风开展工作,在北京、广州、深圳、香港等地来回奔波调研,为国家对香港的基本方针政策的法律化和贯彻实施作出了重要贡献。

法制实践:“使我国社会主义法制更好为社会主义现代化建设服务”

新中国成立后,司法制度和司法意识形态改造逐步展开。1949年起,张友渔历任北京市常务副市长,中共北京市委常委、副书记、书记处书记,兼任法制委员会主任、司法改革委主任。在京任职的十年间,他不仅关心人民群众的生产生活,致力于解决北京的治安、生产、教育、建设及人民生活的改善等方面的问题,而且极为重视司法制度建设,提出了建立陪审、集体调解、同志审判会、巡回审判、法院羁押案犯、律师等多项司法制度的建议,为北京市乃至全国的司法改革提供了理论依据。

改革开放后,法制建设百业待兴,特别是立法任务繁重艰巨。在这一背景下,中央充分发挥张友渔法学功底深厚和司法实践经验丰富的优长,先后任命他为全国人大常委会法制委员会副主任委员、全国人大法律委员会副主任委员及委员会顾问等职。在立法工作中,全国人大常委会以及法制工作委员会非常重视和尊重张友渔的意见,彭真委员长经常请他列席委员长会议,听取他的意见。

在立法工作中,张友渔尤为关注民生与群众权益保障问题,曾多次深入基层,参与立法调查研究和撰写调查报告。1983年,为做好加强基层民主建设的《村民委员会组织法》的起草工作,张友渔带队进行了大量的实地调研。最终,《村民委员会组织法(试行)》于1987年年底通过。

新中国成立后,张友渔为社会主义法制建设倾注了大量心血。他提出,立法要从当前实际出发,针对实践问题分清缓急前后;条文内容要简要明确,不可照搬照抄和死啃教条;必须进行切实的、周密的调查研究,广泛征求人民群众的意见,倾听不同方面的不同意见;同时推进普法教育,讲求实效,不可形式主义。这些具有现代法治精神和重要理论价值的观点,对于当前推进中国特色社会主义法治体系建设仍具有深刻意义。

《张友渔学术精华录》 封面

《张友渔学术论著自选集》封面

引领学术:“永远捍卫马克思主义在我国法学领域中的指导地位”

1958年,在董必武的亲自点将下,时任中国科学院哲学社会科学学部副主任的张友渔兼任法学研究所的所长,成为法学研究所的首任所长。他同时还兼任中国政治法律学会副会长。从此,他把更多的精力投入法学研究和法学研究的组织工作,对全国法学事业的发展产生了更大、更直接的影响。

中国社会科学院成立后,张友渔重新开始主持法学基础理论与法治重大现实问题研究。此间,他的《关于社会主义法制的若干问题》《学习新宪法》《关于体制改革问题》《报告文学涉及的法律问题》等著作相继出版。作为当之无愧的法学权威和泰斗级人物,他的法学观点和治学理念在中国法学界产生了极其重要的影响。

在引领中国法学理论发展的过程中,张友渔始终不渝地坚持将党的领导贯穿于法治理论研究与社会主义法制实践。在宪法的实施层面,张友渔强调,党的坚强领导是宪法能够贯彻实施的根本保证。他提出,中国共产党是领导社会主义建设事业的核心力量,没有党的领导,就没有社会主义中国,也就谈不上制定和实施宪法;为了实现党的领导,党的各级组织和党员必须以宪法为根本的活动准则,用行动来保证宪法的实施。

在法学的性质和任务上,他提出,马克思主义法学是以辩证唯物主义和历史唯物主义为理论指导的无产阶级的法学,是建立在社会主义公有制的经济基础上,为维护、巩固和发展社会主义法制,从而为保证社会主义物质文明和精神文明的建设直至最后实现共产主义服务的。

在中国特色法学理论的构建上,他既有脚踏实地的担当,又有宽广开阔的视野。他提出,社会主义是我国法律的基本内容,人民民主专政是保证社会主义实现的重要手段,社会主义和民主两个原则相互结合,不可分割;在具体的立法方法方面,需要遵循实事求是、从实际出发、走群众路线以及原则性和灵活性相结合的原则。

从20世纪20年代到80年代末,张友渔一直勤勤恳恳地为革命、建设和改革事业战斗。在指导法学研究工作期间,他不仅把握法学研究大方向,而且数十年如一日地保持着勤勉刻苦、认真负责的习惯,即使工作任务再繁重,也要坚持为中国法学会的刊物《中国法学》和法学研究所的刊物《法学研究》全力提供支持。

长期参与法治实践的经验,使他对法学研究有了更深切的认识。他认为,法学研究工作者的任务就是为建立、维护、实行法制服务,因此在研究学问、发表论著时,一定要深入思考并从客观实际出发,即一方面要深入群众进行调查研究了解事实,另一方面要用丰富的、全面的、准确的资料总结经验。他在研究工作中坚持贯彻党的“双百”方针,倡导学术自由和真理面前人人平等,在任何条件下,都始终坚持学术宽容理念,在法学界树立了良好的榜样,激励着法律人为中国特色社会主义法治事业奋力前行。 (据《中国社会科学报》)