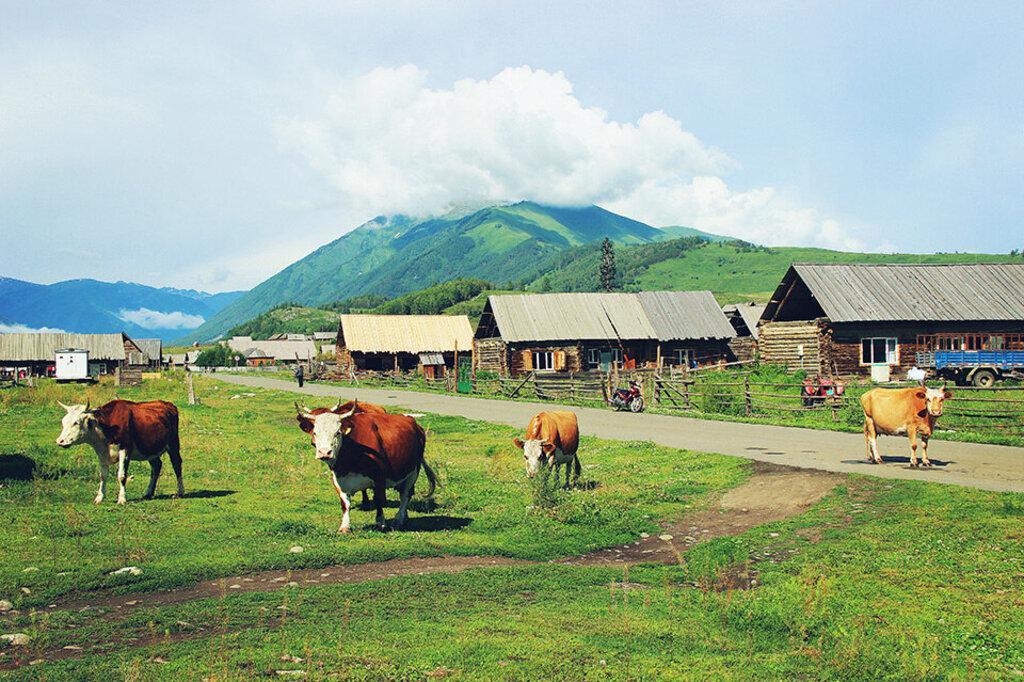

一头牛的夏日浪漫

作者:钟读花 编辑:林娜 来源: 发布时间:2025-07-21

进入夏天,牛,基本上进入了“休闲期”。

夏天,农活很少。对于一头牛来说,夏天主要是“养膘”——把自己养得膘肥体壮,为即将到来的秋忙养精蓄锐。马上到来的秋天,牛要忙于秋收和秋种,忙得不暇饱腹,累得疲惫不堪。

因此,对于一头牛来说,夏天是最悠闲自在的时光,甚至可以悠闲出一份浪漫和诗意。

夏天,孩童们也放暑假了,于是,牧牛的活计就是他们的了。

出坡不能太早,太早了草上有露水,牛是不喜欢吃露水草的。必得早饭后,太阳已经高高升起,牛到田野时,露水也大多干了。草露晞,方好。新露后的青草,嫩、滑、鲜、香,牛吃得欢。

出坡的过程,就美。

通常是,人在前,牛在后。孩童用一条缰绳牵着牛走。人姗姗,牛缓缓,都不急,尤其是牛,身后没有皮鞭驱赶,慢悠悠的性情得到了肆意的表达。那份慢悠悠的情状,让人想到慢转的时光,想到天长日久的好日子。出了村庄,孩童便会将缰绳缠绕在牛脖子上,放任牛自由行走。

牛角或者牛脖上,会挂一只书包,书包里装着几本揉得不成样子的书。书包随着牛头的摆动而不停晃动,但总也掉不下来。

多年之后,读书得知齐白石小时候亦是牛角挂书包,于是,就觉得乡村孩童的行为,很是有了一份文化的情味,是农耕文化的细节表现。

夏日,草木茂盛。来到田野,一头牛很容易就找到一块丰草地。低头,啃草。

牛啃草,大有情趣。它不会左右观望。一旦开始啃草,就只顾啃草,垂首、凝神,一直前行,直到草地的尽头,然后,再另啃“一趟”。所以,你会发现,一块草地,一旦被牛啃食过,就会留下一道道草沟,泛出青涩的青草味。

有牛的地方,就一定有牛虻。牛虻常附着在牛眼眶上或者牛的肚腹上吸牛血。附在牛眼眶上,牛会用力摇动自己的脑袋,有时,甚至会抬首,哞哞哞地叫几声,以表达它的烦恼和愤怒;天晴气朗,牛的叫声震动着周围的空气,你会发现,晴光之下,那空气在颤动、扩散,空气是明亮的。吸附在牛肚上的,牛会甩动自己的尾巴,用力抽打,不少牛虻就死在牛尾巴下。不仅有牛虻,草地上还有蝴蝶,一种淡黄色的蝴蝶。蝴蝶有时会栖落在牛角上,仿佛牛角上开出了一朵金黄色的花——很美,美在一点黄。

牛啃草的时候,孩童会找一块阴凉地,念几页书,或者满地寻觅,捕捉蚱蜢。捕捉到的蚱蜢,用草棒串起,插在自己的斗笠上。有时,孩童也会走近啃草的牛,拍打牛虻。这时,你会发现,拍打牛虻的孩童,眼光中透着爱怜之意,而牛的眼睛,则流露出一种很享受的温柔。

牧牛,大多是一整天。这时,就需带上午饭。午饭通常是一块饼子、几根咸菜条。天晌午,牛也吃饱了,孩童就将牛牵到小树林中休息。

孩童吃过饭,藉草而睡。牛也在睡,却是假寐,它卧在那儿,眯着眼,不停地反刍,稍有惊动,便会睁大眼睛,哞哞哞地叫几声。此时,你若认真观察牛,就会发现:牛的皮毛异常顺滑,牛膘厚实、饱满,洋溢着一种坚实、倔强的力量之美。这,就是“养膘”的结果。

夕阳西斜,牧牛回归。这时,必定是牛在前,人在后,人与牛共同拉下一道长长的影子,绘出一幅生动的“牧归剪影”图。

感觉,这幅剪影图,就是从《诗经》中走出来的——“鸡栖于埘,羊牛下来”。

(图片来源于网络)