江西崇义:局长·代表面对面 推动建议办理实打实

作者:葛宗秀 刘玉梅 陈龙 编辑:崔斌 来源: 发布时间:2025-08-19

人大代表的每一件建议都是人民群众心声的凝练,承载着千家万户的期盼。近年来,随着各地人大代表建议办理制度的逐步完善,办理成效有目共睹,但与群众的期盼仍存在一些差距。如何让代表建议从“纸上期盼”变为“地上实景”,让民之所呼真正变为民之所享?江西省赣州市崇义县人大常委会在探索中给出了答案——在坚持领衔督办、归口督办、跟踪督办、重点督办的基础上,创新推出“局长·代表面对面”活动,以“面对面”坦诚沟通、“心贴心”解决问题、“实打实”闭环监督,全力推动代表建议办理质效不断提升,让全过程人民民主实践在基层落地生根。

“面对面”答复:

民声摆上台面,让办理公开透明

“过去,建议答复总像‘隔着一层纸’,承办单位派个股室人员来,三言两语就结束了,我们就算心里有意见也没处说,最后往往‘被满意’。现在不一样了,局长们亲自来,把办理情况一条条讲清楚,我们有疑问能当场提,有想法能敞开说,这才叫‘真沟通’。”2025年7月,参加完“局长·代表面对面”活动后,崇义县人大代表、过埠镇果木村党支部书记刘承聪道出了许多基层人大代表的心声。

崇义县人大常委会深刻认识到,代表建议办理的“最后一公里”往往卡在“答复”这个关键环节。现实工作中,一些承办单位对答复工作重视不够:有的仅安排业务股室人员参加,“层级”不够导致沟通“浮于表面”;有的与代表沟通流于形式,对民情民意的听取“蜻蜓点水”;有的过度强调客观困难,试图让代表“被动接受”;更有甚者,承诺的事项迟迟不落实,让“纸上答复”沦为“空头支票”。这些问题的存在,不仅让代表建议办理成效打了折扣,更凉了群众的心。

为破解“办理与答复成效不匹配”的难题,崇义县人大常委会决定将“民意民智”深度融入建议答复全过程。今年6月下旬至7月上旬,覆盖全县各乡镇的“局长·代表面对面”暨代表建议集中答复系列活动全面展开。活动以乡镇为单位,由县人大各专委、常委会各工委办负责人牵头,组织承办单位负责人、相关股室长带着建议办理的“成绩单”走进乡镇人大代表联络站,与提出建议的人大代表面对面交流,现场回应群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

为确保活动不走过场,县人大常委会作了周密部署:由常委会代表工委统筹协调,各专(工)委办分工落实,各乡镇人大全力配合。根据建议涉及的领域和群众关切程度,邀请部分群众代表参与,让“民声”直接传入“会场”。这种多层次、广覆盖的组织模式,让答复环节从内部沟通变成了“阳光”操作,承办单位对建议办理的重视程度显著提升,答复内容也从笼统模糊转向具体翔实。

今年6月,在扬眉镇活动现场,县水务公司负责人针对“尽快推动扬眉片区集中供水入户”的建议答复道:“我们已建成扬眉片区水厂并投入运营,目前已解决长龙镇圩镇、扬眉镇圩镇、龙勾工业园区及沿线部分村庄的供水问题。下一步,我们将分三步走:今年年底前,计划投资1500余万元实施管网延伸工程,完成三个乡镇圩镇的入户管网建设,同步改造老旧管网;2026年内,实现片区集中供水入户率95%以上;对于偏远散户,将采取‘集中供水+分散供水’相结合的方式,确保家家户户喝上‘放心水’。”从当前进展到未来规划,从整体方案到特殊情况处理,答复内容细致入微,给在场代表和群众吃下了“定心丸”,获得代表点赞。

“被听见、被重视、有回应,这才是建议办理该有的样子。”截至目前,崇义县已举办17场“局长·代表面对面”活动,绝大多数代表对沟通效果给出“非常满意”的评价。这场“从幕后到台前”的转变,让代表建议办理的答复环节真正成为回应民声、凝聚共识的桥梁。

“心贴心”商议:

找准问题症结,让责任清晰明了

答复不等于办结,办结不等于落地。崇义县人大常委会始终强调,代表建议办理的最终目标是解决问题,而非完成流程。在“局长·代表面对面”活动中,除了听承办单位的工作汇报,更重要的是让代表和群众敞开心扉,把“诉求单”摆出来,把“疙瘩事”捋清楚,在坦诚交流中找准问题症结,在群策群力中谋求解决方案,推动建议办理从“纸面回复”向“解决问题”转变。

活动现场,承办单位汇报完毕后,代表和群众的提问往往直奔主题、直击痛点。“三年改造计划很周全,但华坪村石湾、刘屋岗、旱田坡3个村民小组141户群众现在用水紧张,能不能优先解决?具体找谁对接?”今年6月,在扬眉镇的活动中,一位村民代表的提问直指“燃眉之急”。县水务公司负责人当场回应:“我们明确专人负责、全程对接,明天就到现场调研,两周内制定优先实施方案,确保村民小组的用水问题能够得到尽快解决。”

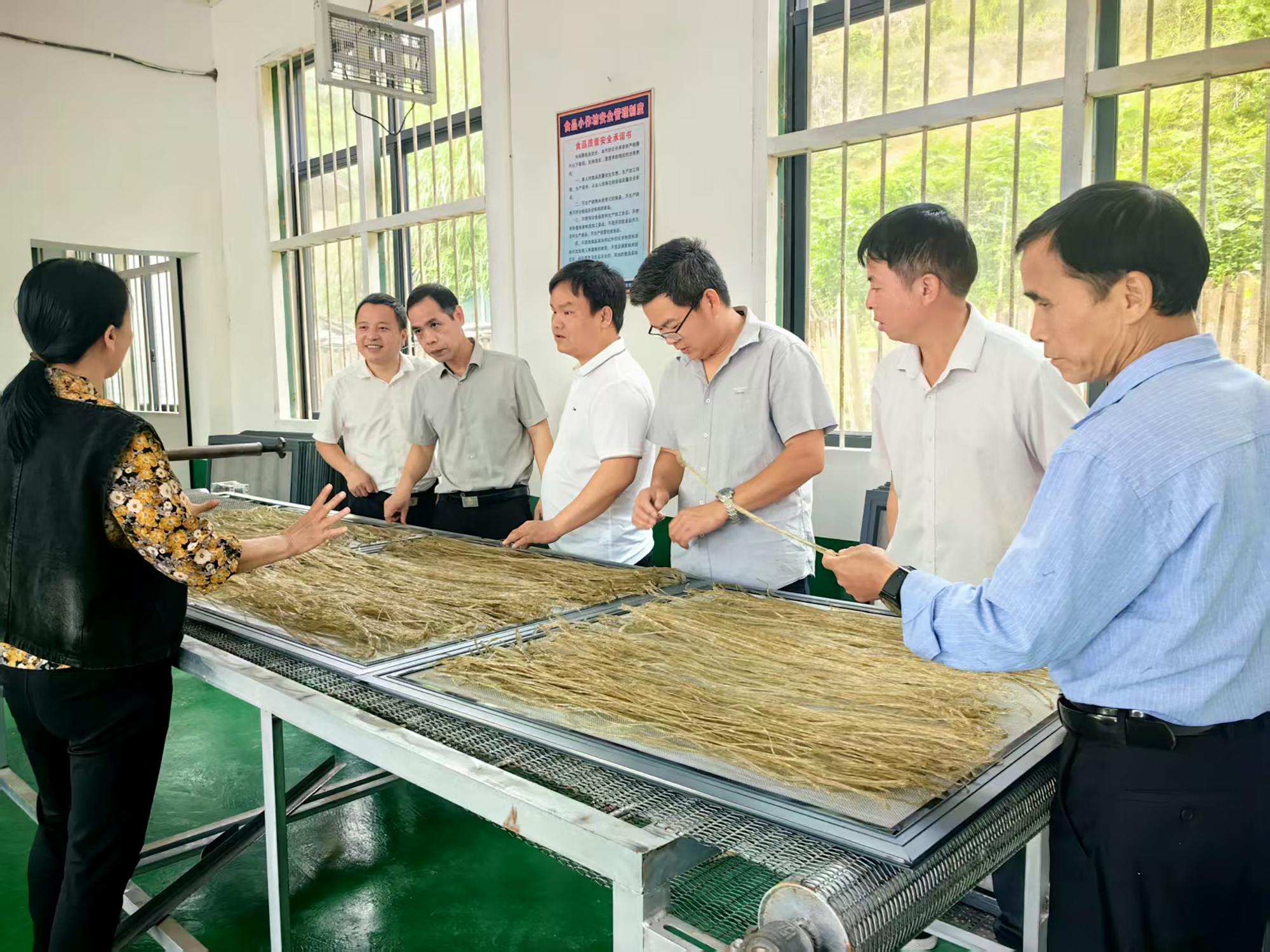

在思顺乡的活动中,县人大代表朱德林的提问道出许多农户的心声:“物流成本太高,咱们的白莲、脐橙‘丰产不丰收’,农村电商怎么扶持?”县商务局负责人详细介绍:“我们已协调‘三通一达’与顺丰快递在龙勾乡共建农产品分拣配送中心,下大力降低物流成本;同时开发了‘趣野崇义好礼’电商平台,免费为农户提供入驻服务,还会组织直播带货培训,让好产品卖上好价钱。”

“中央一号文件明确支持秸秆综合利用,咱们县有哪些具体举措?”今年7月,在上堡乡的活动中,县人大代表朱忠宝的提问聚焦政策落地。生态环境部门负责人当场表态:“我们正探索‘秸秆五化利用’机制,即肥料化、饲料化、燃料化、基料化、原料化,目前已建成县域秸秆收储中心1个、乡镇秸秆收储点3个,扶持秸秆综合利用企业3家,积极推进秸秆还田、变废为宝。”

这样的互动场景,在每场活动中都会上演。为确保沟通“不打折扣”,崇义县人大常委会明确要求:代表对办理情况有疑问的,要敢于“较真”,当面问、直接提;对办理结果不满意的,要敢于说“不”,不能碍于情面“被满意”。同时要求政府部门负责人必须带着“三张清单”(问题清单、责任清单、时间清单)参会,对代表提出的问题不能用“正在研究”“尽快解决”等模糊表述搪塞,必须给出具体措施、明确时限,对暂不具备条件的也要说明原因、解释清楚。

“代表和群众的‘较真’,其实是在帮我们找工作的‘漏洞’。”一位参与活动的局长坦言,“以前总觉得建议办理是‘额外任务’,现在面对面倾听群众心声,才真正明白这是‘分内之责’。代表们的反馈就是我们工作的‘晴雨表’,满意,说明我们做到位了;不满意,就得从头再来。”

“心贴心”商议,让政府相关部门工作更公开、办理过程更透明、代表群众更理解。一问一答间,不仅是“一府一委两院”与代表联系的深化,更是全过程人民民主在基层的生动实践——让群众的诉求有处说、有人听、有回应,让政府的举措接地气、合民意、能落地。

“实打实”监督:

筑牢闭环机制,让民意开花结果

“代表建议始于‘提’,但绝不止于‘答’,关键要结出‘果’。”崇义县人大常委会主任李新维表示,“‘局长·代表面对面’不仅是沟通平台,更是监督的起点。只有抓好后续落实,才能让建议真正‘开花结果’。”为此,崇义县人大常委会构建了“联合督查+专题询问+双评+回头看”的闭环监督机制,以“背靠背”的客观评估、跟踪问效,确保建议办理“不悬空”“不落空”。

每次面对面活动结束后,崇义县人大常委会立即对代表和群众反映的问题、提出的建议进行梳理,建立“问题台账”,明确承办单位、责任人和完成时限,由常委会代表工委跟踪督办。同时,联合县政府督查室开展专项督查,通过“听汇报、查资料、看现场”等方式,定期通报建议办理进展,对推进缓慢的适时约见承办单位负责人,层层压实责任。今年7月,联合督查组针对“粮食生产重点期放宽秸秆禁烧政策”“恢复县城北门蔬菜批发市场销售点”等8件建议,到6个部门单位、3个乡镇进行督查,提出改进措施5条。

对群众反映强烈、办理成效不佳的建议,县人大常委会适时启动专题询问。询问前,组织代表深入调研,摸清问题根源;询问中,聚焦“卡脖子”环节,辣味提问、直击要害;询问后,形成审议意见,要求承办单位限期整改。2024年,针对“加强农田水利设施建设”“加强乡镇污水处理设施运行维护”2件建议开展专题询问,推动开展农田水利设施工程质量专项整治,排查并整改问题14个;将建后管护资金列入财政预算,保障水利设施可持续运行等。今年下半年将继续选取部分建议开展专题询问,不断提高承办单位对建议办理的认识高度、重视程度和落实力度。

为避免“被满意”现象,崇义县人大常委会推行代表建议办理成效第三方满意度测评、调查评估机制。活动结束两个月后,通过第三方“背靠背”座谈、问卷调查等方式,客观评估办理成效。对评估结果为“基本满意”“不满意”的,发回承办单位重新办理,并跟踪整改情况。目前,已有16件评价不高的建议经重新办理后,实现了从“基本满意”“不满意”到“满意”的转变。

每年年底前,在听取县政府关于代表建议办理情况报告前,县人大常委会都会组织专门力量对承办单位承诺的“正在解决”“列入计划”事项及代表多年重复提出的建议进行“回头看”,防止“承诺落空”“问题反弹”。同时,将办理情况在人代会上向全体代表公开,接受监督。例如,针对“修建茶滩村赤石大桥”的建议,经“回头看”督促承办单位与遂大高速项目部进行洽谈,商定新桥建成前保留现有钢便桥,确保群众出行便利,积极争资争项,促成茶滩村赤石大桥新建项目立项。

闭环监督机制的建立,让代表建议办理从“重答复”转向“重落实”,从“重办结”转向“重办成”。如今,在崇义县,“提建议—办建议—督落实”已形成完整链条,每一件建议都能得到“全周期管理”,每一份期盼都能换来“看得见的变化”。

下一步,崇义县人大常委会将持续深化“局长·代表面对面”等机制,进一步拓宽民主渠道、丰富民主形式,让代表履职更有底气、群众参与更有途径、政府工作更贴民意。通过不断完善建议提出、办理、监督的全链条机制,把人民群众的“金点子”转化为发展的“金钥匙”,将民生“愿景”一步步变为“实景”,让全过程人民民主在崇义大地绽放出更加绚丽的光彩。