针影蛛丝间的乞巧

作者:彭根成 编辑:林娜 来源: 发布时间:2025-08-29

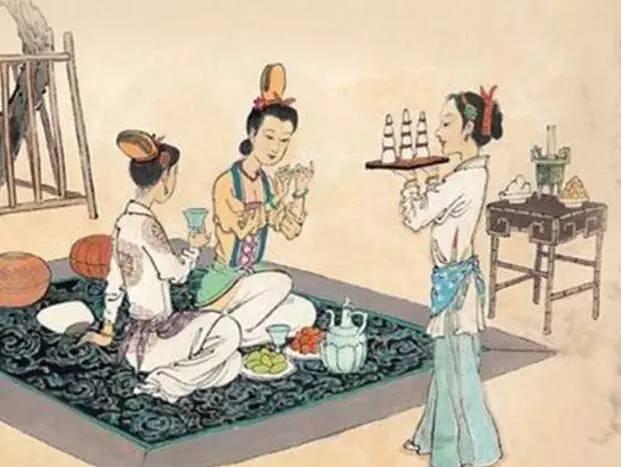

七夕之夕,大抵是古代女子们一年中最郑重其事的夜晚了。月光下,女子们摆下瓜果,穿针引线,名曰“乞巧”。

那针自然是极讲究的。宗懔《荆楚岁时记》里说用“金银鍮石”制成,上带七孔,彩线来回往复,穿得快者便算得巧。这分明是竞赛了,却又肃穆得很,俨然一桩宗教仪式。女子们围坐庭中,皓腕轻举,玉指翻飞,彩线在月光下如游丝闪烁。穿七孔针已属不易,至元代宫女登上高台,竟用五彩线穿那“九尾针”,其难可知。而更奇者,有刘孝威诗中女子,“故穿双眼针,特缝合欢扇”,且竟于袖中暗地进行,其指法之精微,心思之灵黠,已然超越了技术的层面,近乎一种身体的美学,一种隐秘的炫耀。

后来愈演愈繁了。《东京梦华录》载宋代贵家结彩楼曰“乞巧楼”,其上铺陈泥偶、花瓜、针线,女郎焚香列拜,望月穿针。又有小蜘蛛置盒内,次日观其结网圆正与否以判得巧。此即“蛛丝卜巧”,唐人已然为之。杜甫见那“蛛丝小人态,曲缀瓜果中”,祖咏则云“不知谁得巧,明旦试相看”。这微虫吐纳之间的天工,竟成了衡量人心的尺度,其中自有一番率性的认真,亦有一番无奈的忐忑。

明清则兴“丢巧针”之法。清水一碗曝晒日中,水面生膜,投针其上而观其影。若成云物花鸟,或细直如针形,便是得巧。吴曼云诗云:“穿线年年约北邻,更将余巧试针神。谁家独见龙梭影,绣出鸳鸯不度人。”这水底光影的游戏,似乎比穿针更添缥缈之趣,而末句“绣出鸳鸯不度人”,却在乞巧之外,幽幽道出了对美满姻缘的渴念——针线之事,终究与女儿终身大事相连。

大观园中想必也如此。那“鳷楼空鹊,徒悬七夕之针”之句,虽是宝玉祭晴雯的伤心辞,却也透露了这女儿国中乞巧的风习之盛。想来潇湘妃子、蘅芜君等,个个冰雪聪明,指下生花,这乞巧大约不过是一种风雅的仪式,一次才华的展演。然而即便在此,那针线之中,怕也缠绕着各自的运命与哀愁。

这般看来,所谓“乞巧”,何尝只是乞求一双巧手?在穿针引线的专注里,在凝视蛛网的期盼中,在解读水影的屏息间,古代女子实则乞求的是对自身命运的有限掌控。她们被深锁闺阁,行动言谈皆受拘束,唯有这针黹女红一方天地,尚可由自己主宰,可凭技艺争得些许认可与尊严。于是,那七孔针、九尾针,不仅是工具,更是她们与外界沟通的筹码;那圆正的蛛网、吉祥的针影,不仅是吉兆,更是她们对美满生活的全部想象与寄托。

千年前的女子们,大抵是真心相信天上有一位织女星君,司掌着人间女子的灵巧的。她们虔诚地陈设瓜果,焚香膜拜,用尽心思去穿那难穿的针,去等待那小蜘蛛的劳作,去凝视水底变幻的光影。她们在重复的礼仪中安顿自己无可安置的愿望,将一生的梦,都织入这七彩丝线之中了。

针影蛛丝间的乞巧,内里闪烁的,不过是最素朴的人生欲求——以一手技艺立身,得一知心人偕老,予子女以安康。这愿望,卑微如尘,又高贵如星,亘古未变。

(图片来源于网络)