此心安处是吾乡

作者:李磊 编辑:林娜 来源:解放日报 发布时间:2025-09-04

一

93岁的夏阳坐在他红松路住所的藤椅上,手中把玩着一个从旧货市场淘来的铜铃。阳光透过落地窗斜斜地洒进来,在他银白的鬓角镀上一层金边。铜铃发出清脆的声响,仿佛穿越了70年时光,将他带回湖南湘乡的童年、南京求学的青春、台北创作的激情、巴黎和纽约的漂泊岁月,最终定格在黄浦江畔的这座美丽城市。这位艺术老人用23年时间,在上海构建了自己的精神家园。

2002年秋天,70岁的夏阳告别台北,在上海安了家。那是他艺术生涯中最重要的决定之一。家中客厅兼作画室,屋顶近两层高,他设计了一个可以用绳子控制高低的画架,每每向来客演示,他的眼中会闪烁着孩童般的兴奋。“我们漂泊一生,现在是最好的时候,”夏阳常对夫人吴爽熹说,“我们总算有了自己的窝,还有这么多朋友。”这番话的背后,是一个跨越三大洲的艺术灵魂对安定与归属的渴望。

初到上海时,这位白发老人常背着双肩包穿梭于老街旧巷。他在城隍庙的地摊前驻足,在石库门的弄堂里写生,这些市井场景经过他的笔触,不再是画纽约街景时的冷静观察,而是浸染着温暖的人文情怀。“我画纽约是用眼睛,画上海是用心。”夏阳说:“这里的每一条街道都让我想起小时候的南京。”

记得第一次走进他家,我就被它的朴素与丰富所震撼:客厅中央挂着20世纪70年代纽约时期的照相写实主义油画复制画;90年代创作的“毛毛人”金属雕塑守着大门;书架上既有西方现代艺术理论著作,也有《山海经》《民间美术图式》等中国传统典籍;画架上是未完成的大幅绘画。夏阳曾对我说:“我的家就是我的艺术自传,每一件物品都是一个时空坐标。”

夏阳的客厅也像个微缩的艺术史现场,各种布置看似随意,实则是有意识的文化对话。记得有一次,我问他为什么要把这些看似不相关的物品放在一起,他笑着说:“艺术本来就不该有边界啊。”这句话道出了夏阳艺术思想的精髓。特别引人注目的是一个他从纽约苏荷区带回的建筑残件,它被精心安置在显眼位置。“这是我与苏荷区唯一的物质联系了。”老人抚摸着锈迹斑斑的金属说:“它提醒我艺术创作需要胆子大。”在夏阳看来,艺术创作最重要的是保持心灵的自由,不被任何形式或流派所束缚。

二

定居上海后,夏阳的创作迎来了惊人的爆发期。画家苏笑柏将工作室腾出一间给他做雕塑,我也邀请他参加2010年上海双年展,安排了一个独立展厅展出他新创作的金属片雕塑。

我曾目睹夏阳用厚铜板创作“毛毛人”金属片雕塑的过程。他将铜板片剪切、扭转,时而停下来思考,时而快速地用力敲打。那些铜板在他手中仿佛有了生命,最终化作一个个既现代又充满民间趣味的形象。这些作品延续了早期抽象表现主义的动态感,又注入了皮影戏、剪纸的民间神韵。材料本身就成为文化隐喻——将现代工业废弃物转化为传统美学载体,恰似中华文明在当代语境中的顽强再生。夏阳说:“这些金属片就像我们的文化记忆,看似废弃,实则蕴含无限可能。”

九旬高龄的夏阳保持着令人惊叹的创作活力。清晨他会在房间里散步,随时在画布上挥洒或摆弄金属片。午后的时光常留给络绎不绝的访客——艺术院校师生、评论家、策展人,甚至偶然造访的年轻人。金陵美术馆馆长刘春杰曾这样描述拜访夏阳时的情景:“夏老眼睛不大,却亮得惊人,像孩子一样好奇。他还聊着潘玉良、林海音的往事。”这种跨代际的轻松交流,延续着中国传统文人沙龙的开放精神,使夏阳的寓所成为艺术思想交流的平台。

夏阳曾回忆说:“早年画石膏像时就在旁边写,我们要有自己的中国的体系,也不知道为什么会有这种想法,反正年轻嘛,看一些杂志文章,受了一些启发就有这个想法,其实教育是最重要的,要从小培养。我现在看见身边的孕妇,就喜欢跟她们讲,听一点古琴,让孩子生下来就看一点民间艺术,这个时候对方就入心了,也就是有心人了,那么将来审美中的中国元素、中国‘滋味’就在心里了,你从小接触了这个东西以后它就是你身体的一部分了。我们跟李仲生学画最重要的就是这个,寻找、体会‘滋味’。我们主要是面对画,不是面对思想来画画,就是到那个时候我想到‘毛毛人’。”

三

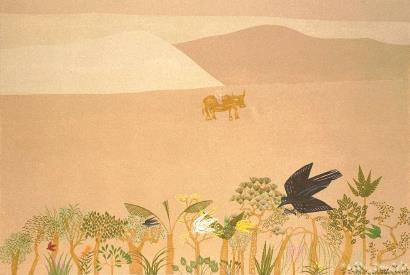

2010年后,夏阳创作了《九叶·三花·二虫·一蝶·一兔·一乌,是伴》系列作品,重新解读中国神话原型。粉红色画布中央抽象的老者形象,周围环绕着神话中的三足乌和各种动植物,构成一幅充满童趣的超现实图景。夏阳解释这幅作品时说:“三足乌是中国太阳神的象征,我给它加上普通鸟脚,是想说神话就在日常生活中。”这种将崇高神话世俗化的处理方式,体现了艺术家对传统文化既尊重又超越的辩证态度。

2025年春天,夏阳的行动再次引起艺术界的瞩目——将91件作品无偿捐赠给南京金陵美术馆。在捐赠仪式上,老人动情地说:“我2岁随家人迁居南京,在这里度过童年和少年时代。南京是我文化记忆开始的地方。”这不是夏阳第一次慷慨捐赠。早在2006年,他就向上海美术馆捐赠22件作品;2023年向中华艺术宫捐赠33件作品;2024年向上海当代艺术博物馆捐赠130件作品,涵盖20世纪50年代至90年代的创作,以及他朋友们的作品。这些捐赠不是简单的作品汇集,而是经过精心构想的艺术史叙事。上海当代艺术博物馆馆长龚彦说:“夏阳先生的捐赠是对中国当代艺术发展的极大支持,这些作品将在馆藏系统内串联起一条独特的中国现代艺术发展之路。”在我看来,夏阳的捐赠行为体现了一个真正的艺术家的胸怀与担当——他不仅关注艺术的当下,更思考艺术的未来;他的作品不仅是艺术生命的积淀,更是全社会的文化财富。

捐赠后的夏阳并未停止创作,反而进入更自由的创作状态。他2024年创作的《李下,男不整冠,女可搔首》和2025年的《太白娶月》都洋溢着老顽童式的幽默。他喜欢用打油诗记录心情——“居十里洋场,顶二尺皇天。还行。”“把蒲扇心圆,思故乡情原,看星稀明月,历九秋不捐。”这些诗句与他的画作一样,简单中见深意,随意中显功力。记得有一次,夏阳即兴为我朗诵他的打油诗,朗朗上口的韵律中蕴含着对生活的深刻感悟。他说:“艺术门类的划分是人为的,中国传统文化讲究诗书画一体。我的创作就吸收了民间戏曲、说书的叙事方法。”这种打破艺术界限的思维方式,正是夏阳的艺术魅力所在。

师母去世后,每年春节我都会与妻子拎几个小菜去给夏阳拜年。每次不可少的“仪式”就是拍合影,夏阳架好华为手机,大家摆好姿势,“吱”的一声尖叫从夏阳手里的皮球发出,照片拍好了。这个小技巧每次都引来哄堂大笑,夏阳说:“这个华为手机特别好,可以声控,从不掉链子。”我们问起他的生活起居,他说:“我身体很好,不用人照顾。现在想吃什么就在手机上叫外卖。我除了耳朵背,其他什么都好。”虽然这么说,但夏阳毕竟90多岁了,上海市文联方坤副主席、画家殷雄与我商量怎么切实地照顾到夏阳。经过与闵行区虹桥镇协商,政府给夏阳安排了“暖心为老服务”——每天一顿免费午餐送到家。夏阳乐得合不拢嘴:“活了这么大岁数,总算吃到公家的饭了!”

四

2025年夏天,中华艺术宫举办“吾心安处——夏阳的艺途与归栖”大展,展览标题取自苏轼“此心安处是吾乡”,恰如其分地概括了夏阳的精神旅程。站在展厅中央,望着自己跨越70年的作品,夏阳想起李仲生老师当年的教诲:“写实就不造型,造型就不写实。”半个多世纪后,他终于悟透:艺术的真谛不在于东西方技法的争辩,而在于文化根性的坚守与创新。这一刻,漂泊者真正归栖,不仅在空间上,更在文化精神的深处。

在这个全球化与在地化并行的时代,夏阳的艺术实践为我们提供了一个珍贵的范本——如何在保持文化根性的同时拥抱世界,如何在传统与现代之间找到平衡点。夏阳的上海23年,不仅是一个艺术家的归栖故事,更是一个关于文化认同、艺术创新与精神家园的深刻寓言。